あなたは、天草が生んだ世界の偉人宇良田唯女史を御存じですか?

貧しい人たちが等しく医療を受けて健康に暮らすため、国を越えて生涯を医療の道に捧げた素晴らしい女医さんです。

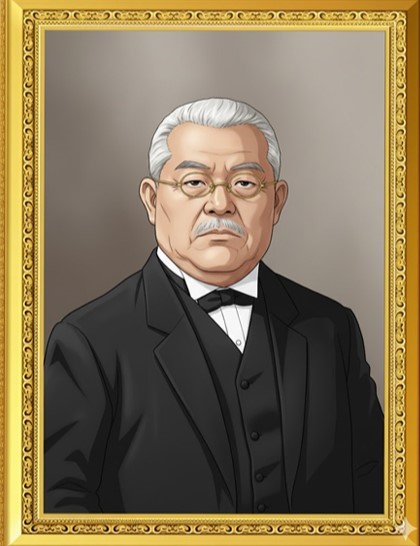

宇良田唯女史を知るためには、その恩師北里柴三郎博士についてご紹介させて頂きます。

新千円札の顔となった北里柴三郎博士

(写真提供:学校法人 北里研究所 北里柴三郎記念博物館(※写真の転用不可))

2024年7月3日に発行された新千円札の肖像画は、細菌学の分野で多大な功績を残した北里柴三郎博士です。北里柴三郎博士は「近代日本の医学の父」とも呼ばれ、伝染病予防と治療に貢献した人物として知られています。 北里柴三郎博士の功績には、次のようなものがあります。 ・破傷風血清療法に世界で初めて成功し、破傷風血清療法を確立した。

・ペスト菌の発見に貢献した。

・伝染病研究所、北里研究所を創立し、後進の育成にも尽力された日本医師会初代会長。

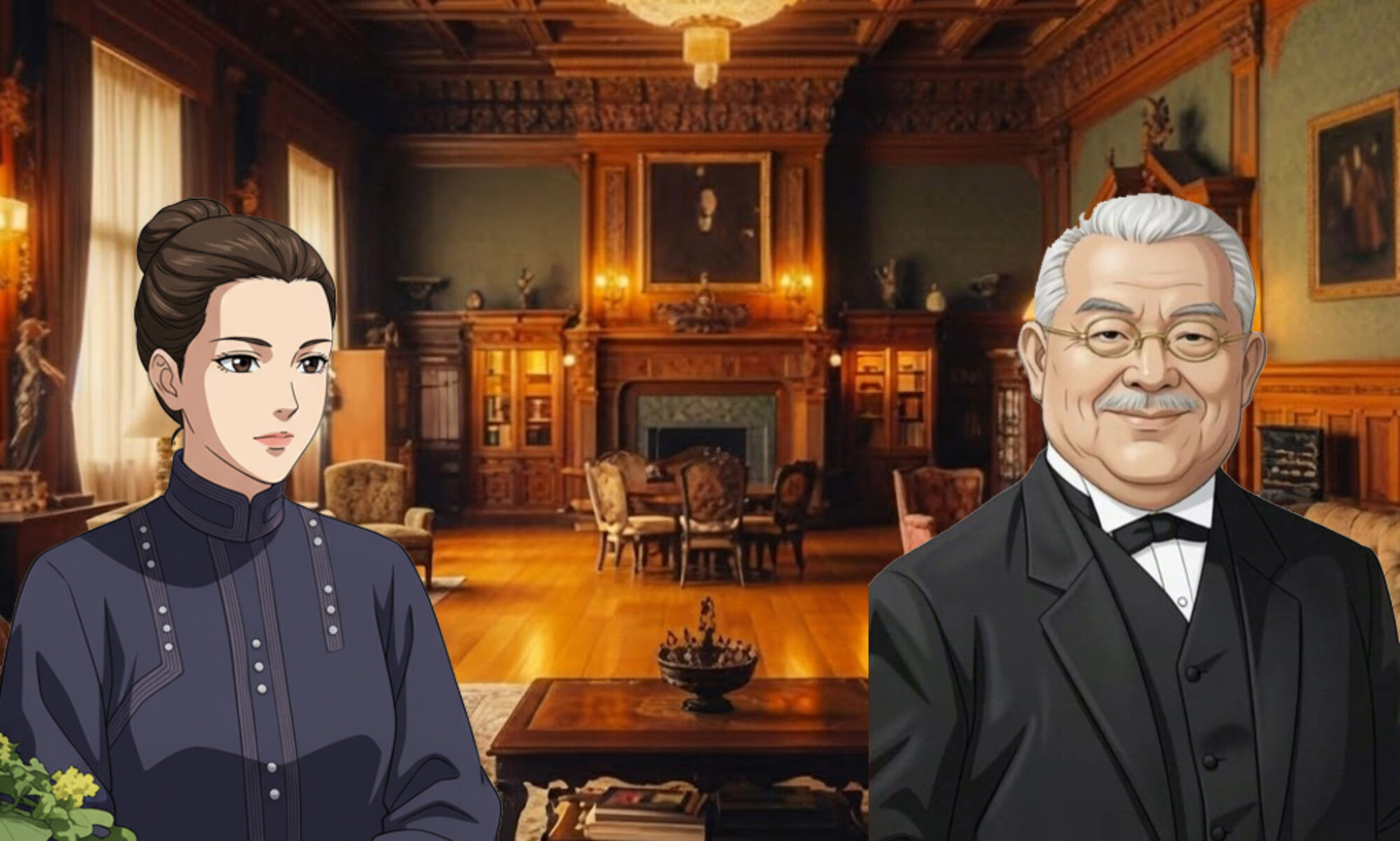

多くの優れた教え子たちは医療界で多大な功績を上げましたが、その中で紅一点の存在が宇田良唯女史でした。

北里柴三郎博士が一目置いた宇良田唯女史

宇田良唯女史は明治時代、日本女性として初めてドイツに留学し医学博士号「ドクトル・メディツィーネ」を取得した、天草市牛深出身の女性です。

現在の熊本県牛深市牛深町船津に父宇田玄彰・母キンの二女として誕生した唯は、女医として活躍しました。

恩師北里柴三郎博士の助言をうけて中国の天津に夫妻で総合病院「同仁病院」を創設して25年にわたり大陸で病苦に苦しむ人のために尽力しました。

病院での患者に対しては、国籍や貧富の差を嫌って平等に接し、往診料を払えなかった患者さんには布団の下にそっとお金を置く事もあったそうです。

その心は、恩師北里柴三郎博士の志を受け継いだもので、あわせて天草の女性らしいの温かさを感じます。

ドクトルメディツィーネは国際的な医学博士の称号

1900年代のヨーロッパや日本では男尊女卑の時代の中で、日本人の女性としててじめて国際的権威あるドイツ医学会のドクトルメディツィーネ(日本の医学博士)を取得したことは驚きに値するものです。

というもの、宇良田唯女史ははじめは恩師北里柴三郎博士と同様にベルリン大学で医学の研究をしようとしていたのですが、当時のベルリン大学では女性を受け付けていなかったのです。

そのため、宇良田唯女史は女性を受け入れてくれるマールブルク大学に入学し、昼夜を厭わずドイツ語と医学を学びました。

その驚異的な努力は目の見張るもので、最終的なドクトルメディツィーネの資格試験では、7日間にわたり厳しいドイツの教授陣から口頭試問を受けて、宇良田唯女史はそれにドイツ語ですべて答えて合格しました。

これには、恩師北里柴三郎博士も驚きました。

宇良田唯女史は、その後日本に帰りますが、その時学習院女子部で教鞭をとるように懇願され、やむを得ず東京で教鞭をとります。

しかし、宇良田唯女史は、思い悩みます。それは、自ら医学の道を志したのは、貧しき人たちを病苦から救うためであり、学校で教職に就くためではなかったからです。そのことを、恩師である北里柴三郎博士に相談すると、それなら多くの人たちが苦しんでいる満州の地での医療活動を勧められます。そして、北里柴三郎博士の愛弟子である薬剤師の中村常三郎を結婚相手に紹介し、宇良田唯女史はその後結婚して、天津の同仁病院で長い間務めました。

【宇良田唯女史の略歴】

・1873 (明治6)年萬家の次女として牛深に生まれる。

・18歳の時に牛深の魚問屋との縁談を回避し、熊本市新町の親戚、吉田松花堂に身を寄せる。

・1892年に熊本薬学校を卒業するが、牛深で目を患う人が多いことから、1896年に上京し済生学舎に入り、猛勉強の末、医術試験前期に合格

・私立伝染病研究所に入所 伝染病学、細胞学、予防・消毒学などを学ぶ

・1903年 眼科の研修のために私費で独逸マールブルグ大学に渡航し、

1905年日本人女性として初めてマールブルグ大学でドクトル・メディツ゚ィーネ(医学博士)を取得し、全教科にわたり2週間の口頭試問を突破。

・帰国後、牛深に眼科医院を開業

・1907年 柴三郎の紹介で中村常三郎と結婚、天津に渡り「同仁病院」を開院

・1932年 夫中村常三郎逝去、帰国。

・1933年 中村眼科医院開業

・1936年 逝去 稲田龍吉に看取られる。志賀潔友人代表 吉岡弥生参列。

.jpg)